- Introduction

Le Plan Bleu est l’un des Centres d’activités régionales du Plan d’Action pour la Méditerranée (PAM) du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE). L’urgence climatique a contribué à étendre le cadre institutionnel de coopération qui encadre son mandat – initialement orienté vers le développement et la protection de l’environnement en Méditerranée – à la prise en compte des changements climatiques et environnementaux en cours dans le bassin méditerranéen. En effet, cette région est considérée par les scientifiques à la fois comme un hotspot de biodiversité (grande variété d’espèces et d’écosystèmes soumis à d’importantes pressions), mais également comme une zone où le changement climatique a des conséquences plus rapides et plus fortes qu’ailleurs, avec un réchauffement au moins 20% plus rapide qu’à l’échelle globale.

Ainsi, l’adaptation des pays et régions du bassin méditerranéen au changement climatique est devenue l’une des orientations stratégiques majeures du Plan d’Action pour la Méditerranée, comme en témoignent l’élaboration de Stratégie méditerranéenne pour le développement durable (SMDD) 2016-2025 et du Cadre régional pour l’adaptation au changement climatique pour les aires côtières et marines méditerranéennes. Le développement socio-économique durable du bassin méditerrranéen ne pourra se faire sans la gestion intégrée des zones côtières (Protocole GIZC de la Convention de Barcelone) aujourd’hui prolongée par la planification stratégique des espaces maritimes, ni sans l’adaptation des socio-écosystèmes au changement climatique.

Le Plan Bleu œuvre à la traduction de ces engagements internationaux dans les projets régionaux d’adaptation au changement climatique dédiés à la zone côtière et l’interface terre-mer. Cette coopération institutionnelle avec les territoires du pourtour méditerranén est d’autant plus importante que l’articulation des échelles de gouvernance est devenue une nécessité (autour des bassins versants, des littoraux de pays limitrophes…), notamment à l’interface littorale, où se concentrent les pressions, tant anthropiques (démographie, urbanisation…) que climatiques, et qui en font un espace particulièrement vulnérable aux changement globaux.

- Adaptation, gouvernance et prospective

Le 6e rapport d’évaluation du GIEC met en évidence les interrelations entre l’adaptation et l’atténuation des effets du changement climatique. La réduction immédiate et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre doit s’articuler à des mesures ambitieuses d’adaptation des socio-écosystèmes aux changements climatiques et environnementaux. Afin de répondre aux défis spécifiques du changement climatique sur les zones côtières et participer à la gestion intégrée et adaptative de cette interface littorale, le Plan Bleu conduit depuis plusieurs années des analyses socio-économiques et développe des méthodes prospectives portant sur le bassin méditerranéen. Il promeut des méthodes innovantes (méthodes Imagine puis Climagine) et réalise des exercices de prospective à l’échelle méditerranéenne (Med2050), et territoriale (CASadapt). Le Plan Bleu contribue également à l’élaboration d’indicateurs et d’outils de suivi et d’évaluation des politiques publiques littorales (transitions vertes et bleues), en phase avec les recommandations internationales (GIZC, accords sur la biodiversité, etc.) et européennes (Loi sur la restauration écologique,…) mais également avec les objectifs définis nationalement (Document stratégique de façade en France, etc.).

Les stratégies et objectifs d’adaptation, élaborées aux échelles internationales et nationales souffrent néanmoins d’un “déficit de mise en oeuvre”. De fait, leur déclinaison locale et opérationnelle est désormais cruciale et, comme souligne le Préambule de l’accord de Cancun conclu en 2010 lors de la COP16, les collectivités territoriales ont un rôle fondamental à jouer. La prospective stratégique, telle que portée par le Plan Bleu, permet précisément d’explorer les stratégies d’adaptation des socio-écosystèmes aux changements climatiques en explorant les futurs souhaitables et les conditions d’acceptabilité et de résilience locales. Tournée vers l’action et entreprise aux échelles stratégiques intermédiaires (bassin, région, agglomération…), la prospective est un outil majeur d’aide à la décision. Elle permet d’articuler les enjeux globaux et territoriaux, de contextualiser les solutions proposées selon les territoires, les écosystèmes et les constellations d’acteurs considérés (parties prenantes). La prospective permet également d’enclencher une démarche agile et des modes d’aménagement intégrés et adaptatifs face aux différents scénarios d’évolution du climat et de l’environnement. Après avoir élaboré une vision et des scénarios pour l’ensemble du bassin méditerranéen, Med2050, la priorité du Plan Bleu est désormais de tester et d’adapter ces scénarios sur des régions et territoires avec l’ensemble des collectivités et acteurs concernés.

- CASadapt, pilote territorial

Depuis 2022, le Plan Bleu pilote le projet CASadapt “Recherche-action : analyser, imaginer, concerter, adapter les socio-écosystèmes du littoral méditerranéen aux changements climatiques” (2022-24). Ce projet, financé par la Fondation de France, est mené en partenariat avec l’association AIR Climat/GREC-SUD, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis et son conseil de développement ainsi que la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. CASadapt vise à introduire, sur un territoire pilote, des mesures d’adaptation ambitieuses visant à être déclinées dans les documents stratégiques de planification en cours d’élaboration sur le territoire de la CASA. Ce projet interroge précisément la manière d’atteindre et d’articuler les orientations et documents stratégiques relatifs à l’adaptation aux changements climatiques élaborés aux échelles régionale, nationale et internationale

L’ambition du projet était de faire tenir ensemble:

(1) l’usage de la prospective stratégique territoriale en outillant les acteurs du territoire (données scientifiques, productions artistiques, etc.) afin qu’ils puissent imaginer les conditions de résilience de leur interface littorale à différents horizons temporels (2050-2100)

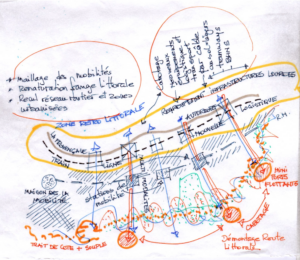

Figure 1. Schéma de réaménagement littoral et rétro-littoral selon une perspective d’adaptation et de renaturation. © Sabine Chardonnet Darmaillacq

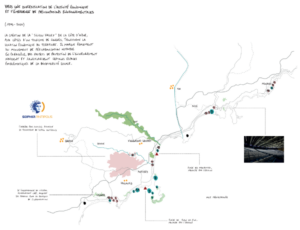

Figure 2. Cartographie narrative de le l’histoire de l’aménagement du littoral de la CASA © Lucie Bacon

(2) l’opérationnalisation des objectifs d’adaptation identifiées en s’assurant de leur cohérence avec l’ensemble normatif consacré à l’adaptation des territoires aux changements climatiques.

Les principaux livrables et résultats du projet:

(1) les ateliers de prospective multi acteurs : ils ont réunis les collectivités locales, acteurs scientifiques, économiques et associatifs du territoire et de la région. Ces ateliers ont permis de territorialiser et de cartographier les projections climatiques, de mettre en évidence les espaces et activités vulnérables. Ils ont également permis aux acteurs du territoire de se projeter et d’imaginer des futurs souhaitables (cartographie narrative, croquis, etc.) et d’identifier les conditions de résilience du territoire face aux enjeux globaux.

(2) Des propositions concrètes d’aménagements se concentrant sur le secteur du tourisme : Les ateliers de concertation du projet CASadapt ont contribué à l’élaboration d’un diagnostic partagé des enjeux climatiques et socio-économiques sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis. Ils ont également permis de proposer des actions de réaménagement de certains secteurs de la frange littorale, visant à les rendre plus résilients face aux changements climatiques et environnementaux. Du rehaussement des digues à la renaturation de pans entiers du littoral, des scénarios contrastés d’aménagement sont possibles. Or, ces aménagements littoraux et maritimes dépendront notamment d’un paramètre majeur : l’évolution du tourisme côtier en région. Ces pistes de réflexions ont permis de nourrir la dernière phase du projet CASadapt, consacrée à l’élaboration de scénarios prospectifs sur le tourisme côtier à l’échelle de la CASA. En s’appuyant sur Med2050 et sur les résultats de l’étude prospective menée par le Plan Bleu sur le tourisme côtier régional à l’horizon 2050, en partenariat avec GeographR et financée par l’ADEME, le projet a exploré divers scénarios pour imaginer un avenir soutenable du tourisme. Cette démarche a également bénéficié de la collaboration de l’Institut d’urbanisme et d’aménagement régional (IUAR) d’Aix-Marseille Université, à travers la participation active des étudiants du Master 2 Transitions et planification : projets de territoires soutenables.

Zoom sur Climagine

Atelier Climagine 2 à Kotor, Monténégro (4 juillet 2022)

Un outil de prospective partagée: Climagine

Le Plan Bleu s’investit également dans des activités participatives de prospective sur les autres rives de la Méditerranée, notamment à travers la méthode Climagine. Dans les années 2000, le Plan Bleu développe, en collaboration avec l’Institut Bayswater (Royaume-Uni), l’approche Imagine afin de mieux répondre aux besoins de gestion durable des zones côtières de la Méditerranée. En 2012, dans le cadre du programme MedPartnership du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), une adaptation d’Imagine voit le jour : Climagine, qui aborde les défis spécifiques de la variabilité et du changement climatique dans les zones côtières. Cette nouvelle approche est mise en œuvre en soutien du développement de Plans côtiers dans le Comté de Sibenik-Knin (Croatie) et dans l’archipel de Kerkennah (Tunisie).

A présent, et en se basant sur les leçons tirées de ces expériences passées, Climagine est en cours de mise en œuvre par le Plan Bleu au sein du sous-projet 2.1 du FEM MedProgramme, intitulé “Zones côtières de la Méditerranée : Sécurité de l’eau, résilience climatique et protection de l’habitat”. Au sein de ce projet, Climagine vise à contribuer à l’élaboration de deux Plans côtiers coordonnés par le CAR/PAP (Split, Croatie), dans la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Maroc et dans la Baie de Kotor, Monténégro. Le CAR/PAP est le Centre d’activités régionales du PNUE/PAM qui est chargé de la mise en œuvre du Protocole GIZC de la Convention de Barcelone. Or, le Maroc et le Monténégro, pays signataires de la Convention de Barcelone et du Protocole GIZC, se sont donné pour objectif d’améliorer la gestion côtière dans des littoraux méditerranéens, qui sont particulièrement exposés aux pressions grandissantes provenant du développement côtier et du changement climatique. Or, les Plans côtiers, en tant qu’instruments légaux, ont la capacité d’orienter le développement et la gestion du littoral vers la durabilité.

Quatre ateliers participatifs issus de la méthode Climagine ont eu lieu dans les pays susmentionnés, au Maroc et au Monténégro, entre 2022 et 2023. Organisés à la suite des ateliers du CAR/PAP portant sur l’élaboration de Plans côtiers, ils ont réuni un large éventail de parties prenantes : décideurs politiques locaux et nationaux, municipalités, gestionnaires côtiers, institutions scientifiques, autorités portuaires, organisations de la société civile, ou encore des associations et agences de protection de l’environnement. Les échanges entre les parties prenantes, pour chacun des deux territoires, ont permis de faire émerger une vision commune d’un avenir résilient pour la zone d’ici 2050 ; de mieux faire face aux multiples impacts du changement climatique tout en entamant une trajectoire durable de développement, alliant la satisfaction des besoins sociaux et économiques aux enjeux de protection et de restauration des écosystèmes littoraux.

Atelier Climagine 2 à Tanger, Maroc (29-30 septembre 2023)

Au fil du cycle d’ateliers Climagine, il s’agissait tout d’abord d’établir le contexte local à partir des données actuelles afin de comprendre les enjeux territoriaux et environnementaux principaux de la zone d’étude, et de cibler les différents secteurs prioritaires qui sont en première ligne du développement côtier, mais aussi des impacts du changement climatique et de la dégradation environnementale. Entre chaque atelier, les experts du CAR/PAP et du Plan Bleu ont identifié les données et ressources bibliographiques disponibles dans les pays impliqués, afin d’ancrer le processus participatif dans les processus de recherche et de prise de décision en cours dans chaque site. Une fois les secteurs prioritaires identifiés, les parties prenantes ont pu établir leur vision de la durabilité du territoire et la décliner en indicateurs de durabilité afin de mieux comprendre et de surveiller l’évolution des secteurs et défis identifiés à l’avenir. Ce tableau de bord est également étayé de mesures prioritaires et de recommandations stratégiques, formulées par les parties prenantes et portées à l’attention des décideurs par le biais du Plan côtier.

- Conclusion

En Méditerranée, les processus de gestion et d’adaptation côtière peuvent réellement bénéficier de processus participatifs venant appuyer la gouvernance territoriale. En effet, les plateformes d’échange et de discussion ont un rôle important à jouer dans la cohésion et l’inclusivité des territoires. Ceci est particulièrement vrai des littoraux méditerranéens, qui sont soumis à de nombreuses pressions, dont l’ampleur ne cesse d’augmenter. Dans ce contexte, la prospective territoriale est une approche qui permet, d’une part, d’éclairer les décideurs et les parties prenantes côtières sur les risques et impacts du changement climatique en cours en Méditerranée, et d’autre part, d’ancrer les actions pour y répondre dans une approche intégrée qui se déploie dans le long terme. A travers ces projets, Plan Bleu contribue à la co-construction et l’appropriation du processus de développement côtier par les acteurs et élus intervenant aux différentes échelles de gouvernance, du national au local, et à leur réplicabilité sur d’autres sites et régions du bassin méditerranéen, au nom de la mise en oeuvre du Protocole de gestion intégrée des zones côtières.